【明日への種まき】小学生も参加した、 今年度の福島スタディツアー。大人も子どもも 観て ・ 聴いて、 今の福島を感じました

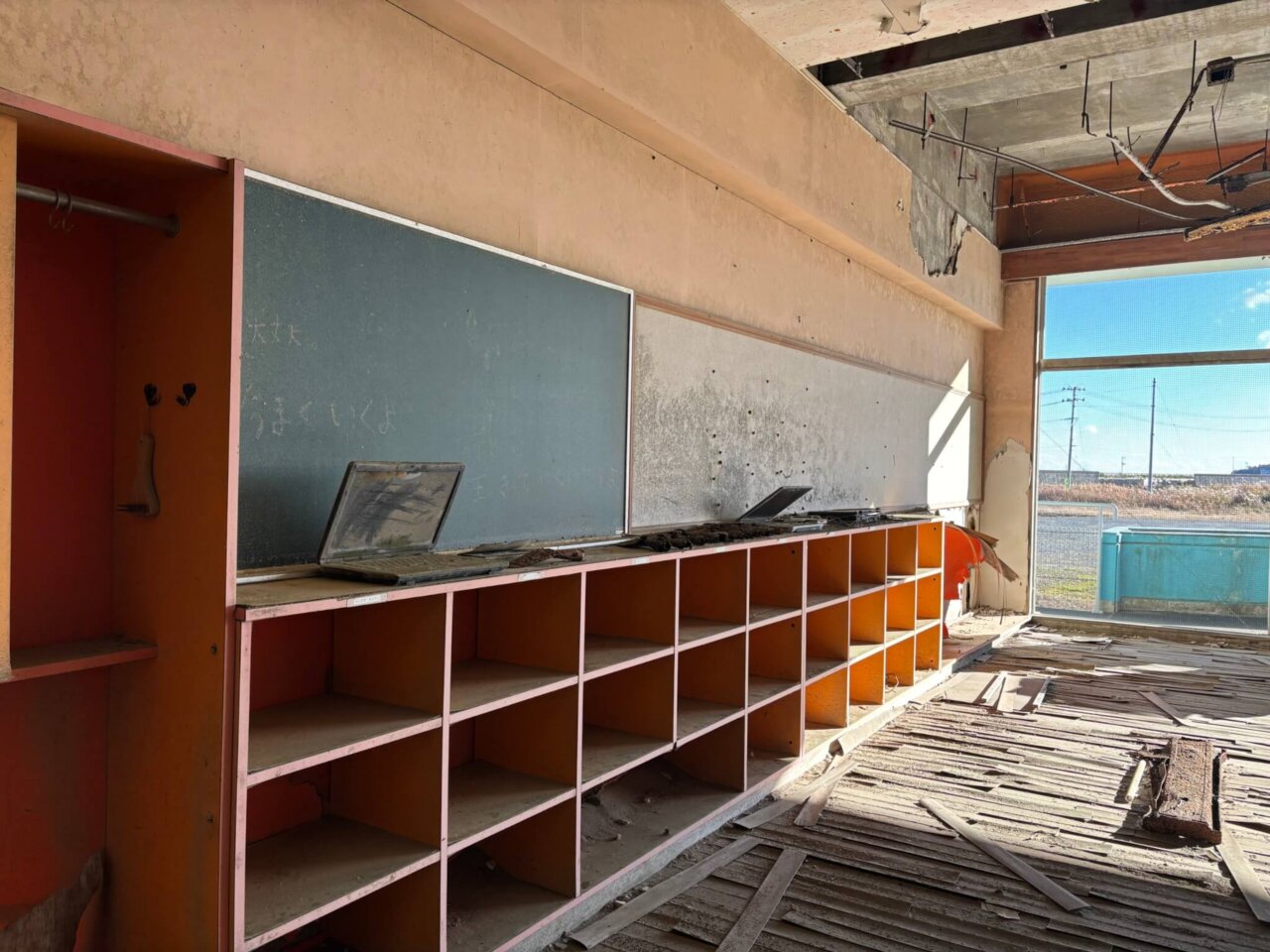

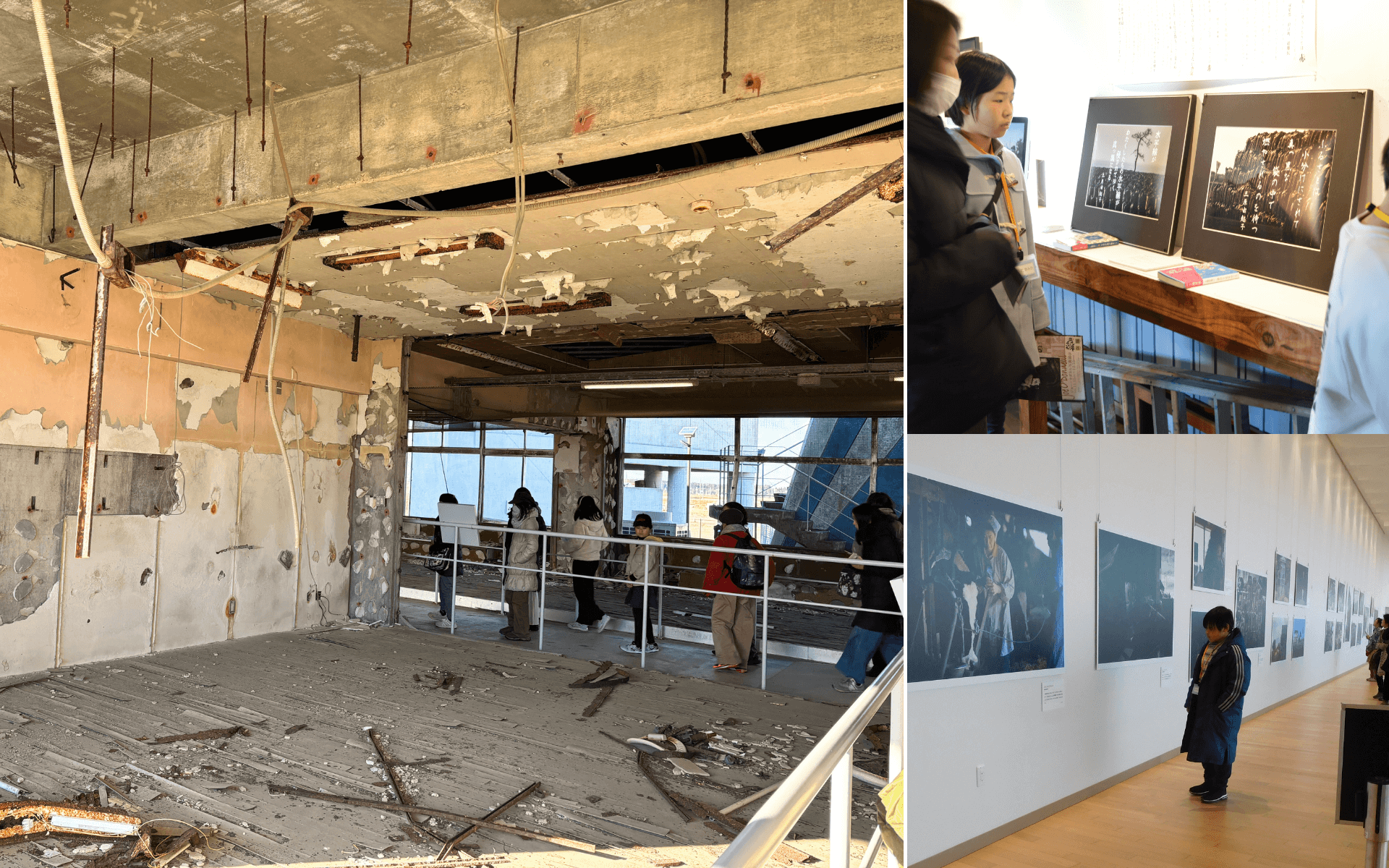

初日は、「請戸(うけど)小学校・遺構(浪江町・写真左)」と「おれたちの伝承館(南相馬市・写真右上)」「東日本大震災・原子力災害伝承館(双葉町・写真右下)」を見学

「生まれるまえだから遠い存在」と語る 小学生が、震災と原子力災害を知る

2011年に起きた地震と津波、そして原発事故。現在の小学生は、あの日にはまだ生まれていない、東日本大震災を知らない世代です。今年度の福島スタディツアー(昨年12月14、15日)は親子参加を中心に呼びかけ、3・11を知らない5名の小学生が参加。

また、母親と参加した震災当時学生だった女性は「報道でしか知らない福島を、一度は見ておきたかった」と、参加理由を話しました。津波で壁も天井も破壊された教室や被災体験を表現したアート作品、放射能汚染の調査結果などで、震災や事故被害を学んだ参加者たち。

「請戸小で津波からの避難を誘導したのは日々のランニングで地域の地形を知っていた小学生と聞き、驚きました」「地震が多い日本。いつかくる災害のためにちゃんと準備をすることが大切と感じました」と、小学生たちもしっかりと受け止めていました。

高齢者の孤立など、避難生活の課題を話す藍原さん

案内役として同行したジャーナリスト・藍原寛子さん(元福島民友新聞社記者)は、被災取材時の福島を紹介。参加者からは、「個人旅行では知ることができない被災者たちのつらい状況が聴け、とても勉強になった」との感想も。

藍原さんは、「この先、災害は必ず起きます。原発事故が起きるともいわれています。ですから、福島の人たちが自身の体験から教えてくれていること、たとえば“災害後はがんばりすぎない”“SNSで正しい情報をキャッチ・発信する”などを、もしものときに活かしてください。災害が起きても“お互いを信じ合える”“みんなでがんばって乗り越えられる”、そんな社会にしていきましょう」と、結びました。

NPO法人「いわき放射能市民測定室たらちね」で測定機器の説明を聞きました