活動レポート

【食の安全学習会】「食と農の未来を探して」~食料自給率について考える~

2025.3.31

【食の安全学習会】「食と農の未来を探して」~食料自給率について考える~

2月24日(月)、食料自給率をテーマに学習会を開催しました。事業構想大学院大学で専任講師をされている農学博士の田村典江さんを講師に招き、食料自給率や食料安全保障の問題点、持続可能な農業の重要性についてお話しいただきました。また、パルシステム連合会・工藤副本部長からは、パルシステムの「国産」への考え方についてご説明しました。(参加者:会場19名 オンライン35組)

「食と農の未来を探して」田村典江さん

1.食料自給率について

日本の食料自給率は38%(令和5年度実績)。自給率の高い米の消費が減少する一方で、畜産物や油脂類の消費が増大するなどの食生活の変化により、長期的には低下傾向が続いてきましたが、2000年代に入ってからは横ばい傾向にあります。令和5年度は、国産小麦の生産量増加や油脂類の消費量減により自給率は向上しましたが、代わりにてん菜(砂糖の原料)が天候不良の影響で収量不足となり、海外からの輸入量が増えたという背景があります。

自給率全体の増減を注視している方が多いですが、こういった品目別の状況であったり、天候による事情などの背景を加味して考えることが重要です、と話す田村さん。

2.日本の食料安全保障の問題点

2024年に改正した「食料・農業・農村基本法」では、日本の「食料安全保障の確保」の政策として、国内の農業生産の増大を図ることを基本とし、これと輸入及び備蓄とを適切に組み合わせる、とあります(「食料・農業・農村基本法」第2条2項の一部抜粋)。

農林水産省は、スマート農業で人員を削減しながら農業生産ができるとしていますが、農業生産に重要な農地保全や土壌・水の管理などはどうするのか?と疑問を呈しました。

また、日本の人口減少により消費量が減っているので、輸出を強化するべきという国の考えも疑問だと話します。現在の日本は、農業従事者の減少、耕作放棄地の増加から農地維持ができていない場所も多いため、食料自給率を上げるための取り組みより「農地保全」を優先すべきと話します。

これらから、食料自給率にも関連深いとされる食料安全保障は、理想像が見えないと課題を上げました。

この食料安全保障に変わる新たな概念として、誰もが基本的人権として「食料への権利」を持つこと、誰がその食料の主権を持つのか「食料主権」を明確にすること、「食の民主主義」として市民社会が食のあるべき姿を主導すること、この3つを広げていくことを挙げました。

3.持続可能な食料生産・供給について

「食料自給率」は生産者・消費者を含めないで議論されており、「食料安全保障」も本質的な部分が見逃されてしまってます。今後、持続可能な食料生産・供給をするためには、フードシステムの方向性を定めていくことが必要です。その役割を果たしている1つが、生産者と消費者をつなぐ働きをしている生活協同組合であり、今後も継続して方向性を示していただけたら、と田村さんは話しました。

パルシステムの「国産」への考え方 ~パルシステム連合会産直事業本部 工藤副本部長~

工藤副本部長より、パルシステムの「国産」への考え方、取り組みについて、ご説明しました。

1.パルシステムの「国産」への考え方

パルシステムが掲げる「食料・農業政策」では、食料の自給率向上をすすめ、国内の食料資源調達に率先して責任を果たしていく、としています。また、世界で依然として課題とされている飢餓・栄養不足を解決していく基本は「自給」であり、地域をベースとする食料システムを構築することが大切であると話しました。

国内で自給できず、くらしに必要な農作物については、安全性・品質・価格に優れたもので、相手国の農業発展に関与する点を考慮して輸入しています。

2.パルシステムの取り組みについて

パルシステムが取り組む「国産」を優先した商品についてお話ししました。

取り組み①

一般的に、牛や鶏、豚などの飼料にはとうもろこしや大豆などの輸入原料に頼ることがほとんどですが、産直比率向上のため、家畜の飼料に国産原料である飼料用米を配合。米の配合比率をマークで表し、自給率向上に寄与する商品であることを組合員に伝えるようにしています。

取り組み②

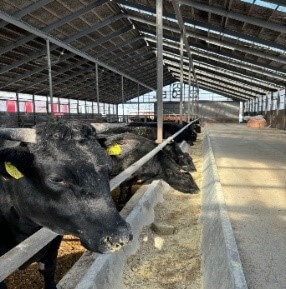

コアフード・牛(産地:北海道宮北牧場)は飼料自給率100%を実現しています。また、飼料は地元のJA道央子実コーン組合と連携し、地域飼料を譲り受け、加工して使用しています。 飼料中のとうもろこしの100%が北海道産です。

3.地域飼料の活用も目指します!

産地では、「国産飼料」に加え、「地域飼料」の活用を目指して取り組んでいます。また、パルシステムは生産者と協力し合いながら持続可能な農業を進め、そのうえで食料自給率を上げていくことを目指していきます、と工藤さんは語りました。

ご参加いただきありがとうございました

参加者からは「フードシステムには、政治や社会問題が絡んでいることが分かった」「食の安全についてもっと学ぶ必要があると感じた」「パルシステムの地産地消の取り組みについて、もっと知りたいと感じた」などの感想が寄せられました。

パルシステム東京では、引き続き「食の安全」についての情報発信を続けていきます。