活動レポート

大田区立六郷小学校生徒が考える「持続可能な米づくりについて」

2025.4.2

毎年パルシステム東京では、東京都の小学5年生向けに、バケツやミニ田んぼでの「苗植え実習」や、そこで実った稲からお米(玄米)にする「脱穀・籾摺り実習」など、体験を通じてお米についての理解を深める出前授業を行っています。

25年度受講した大田区立六郷小学校の生徒72名が、“持続可能な米づくり”をするにはどうしたらいいのか、生徒自らが考え、提案をしてくれました。

今回の授業は、大田区独自の取り組みである、「おおたの未来づくりポータル」教育の一環として、六郷小学校よりご依頼をいただき、パルシステム東京も協力させていただきました。

授業の様子、生徒がまとめた提案、資料を紹介いたします。

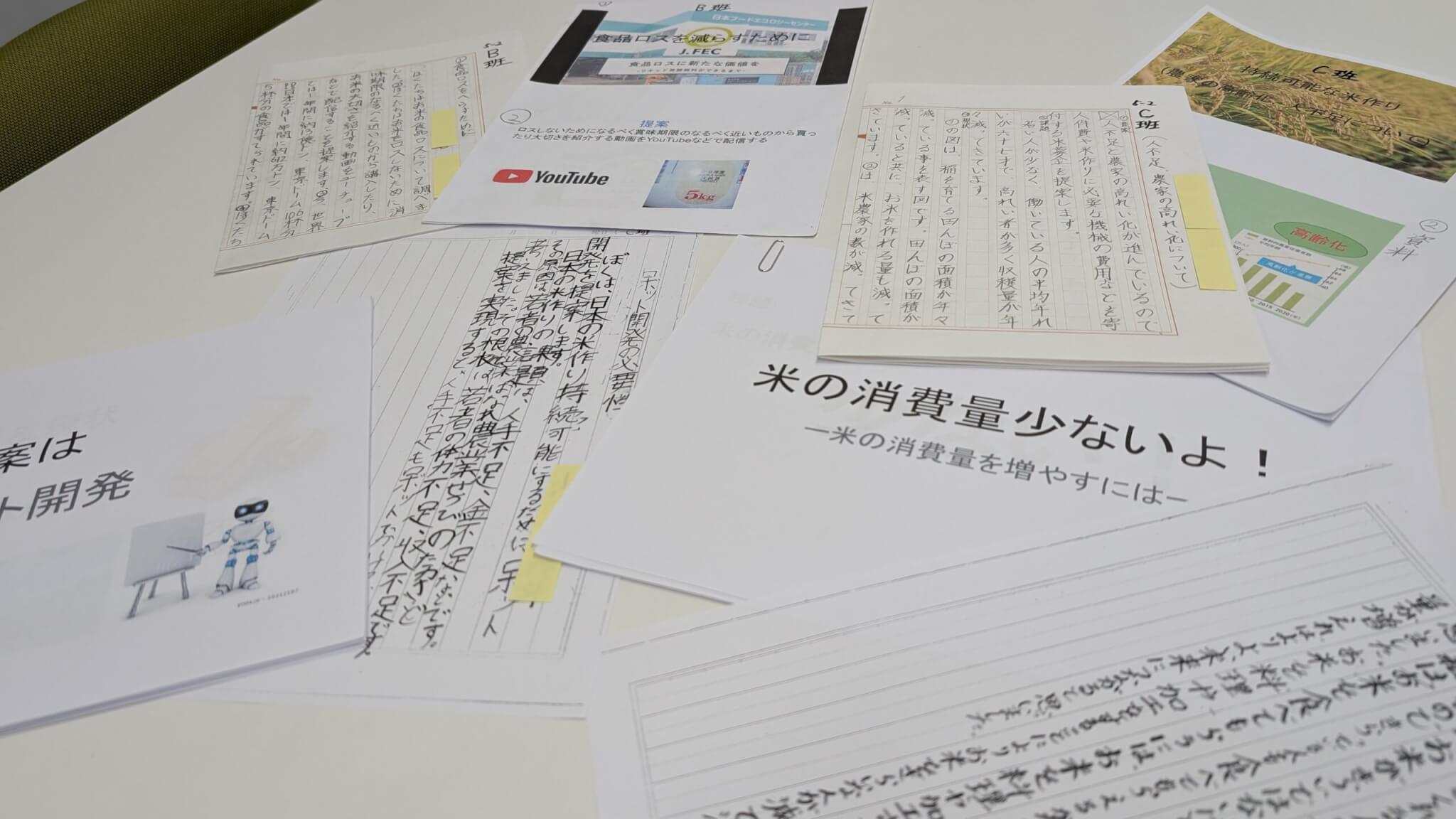

各班の発表

2クラス10班の生徒の提案内容です。

1組A班:米作りから持続可能な社会を考えよう

提案1:米をたくさん食べる。そして米の良さを伝える。

提案2:米を使ったパン、麺を作る。

1組B班:米の消費量少ないよ!―米の消費量を増やすには―

提案:米の料理/加工

1組C班:ロボット開発

提案:ロボット開発

1組D班:米農家の問題についての提案

提案1:ポスターやスライドなどで後つぎ問題を多くの人に伝えたい。

提案2:米作りの費用を募金する。

1組E班:人手不足について

提案:農業体験とお米について知ってもらう。

2組A班:消費量を増やそう

提案:お米の消費量を増やす

2組B班:食品ロスを減らすために

提案:消費期限のなるべく近いものから買う、動画、配信を用いて配信する。

2組C班:持続可能な米作り(農家の高齢化、人不足について)

提案:米募金

2組D班:荒廃農地を減らすために

提案1:荒廃農地を減らすために農家を増やそう

提案2:ポスターなどを用いて宣伝

2組E班:持続可能な米づくり

提案1:歌やキャラクターをはやらせ、お米を食べてもらう。

提案2:最初にもらえる補助金を増やす

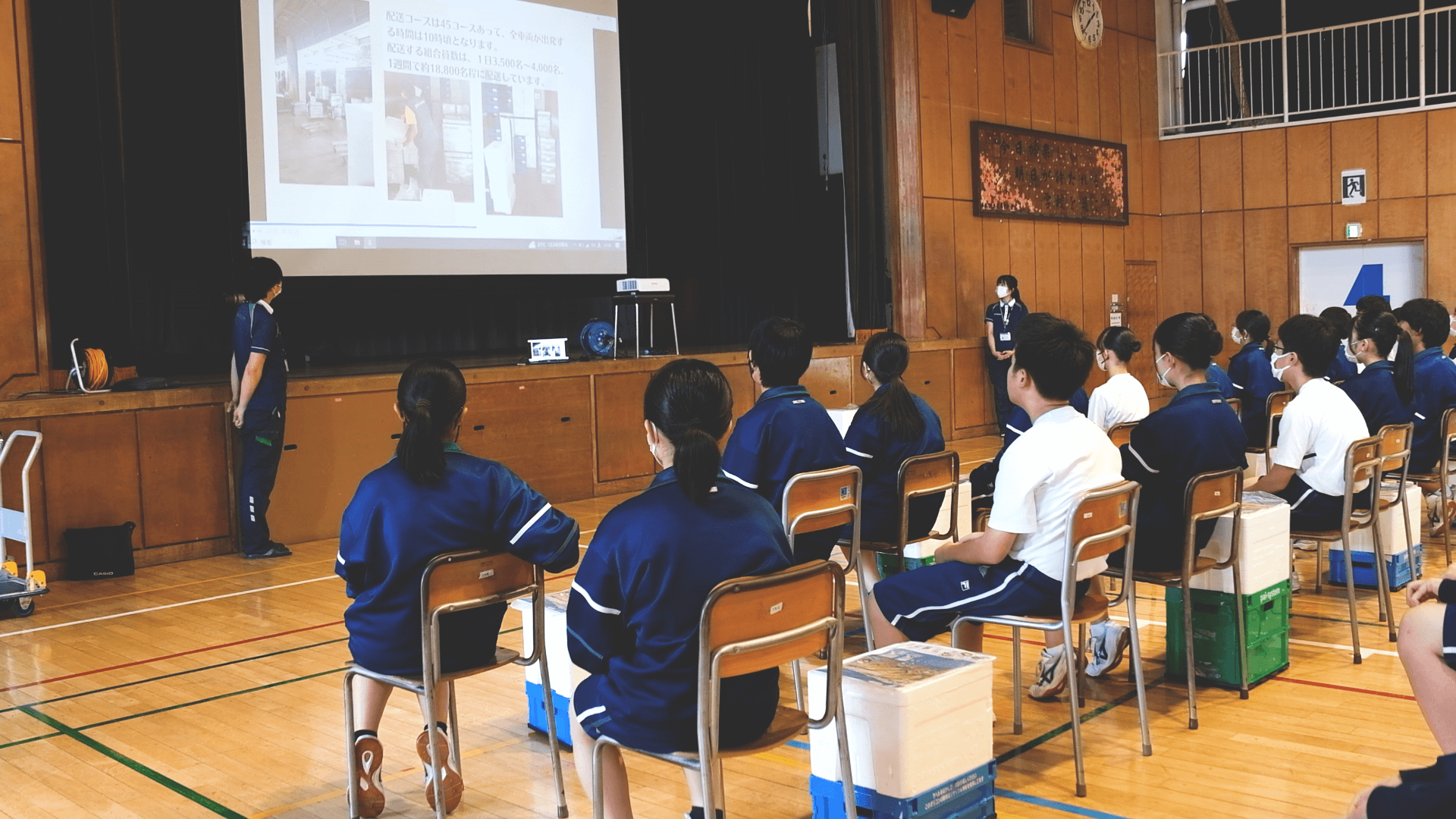

授業の様子

まとめ

消費量や値段、調理法などお米のこと、高齢化や後継ぎ問題、労働力不足など米農家のこと、作付面積や耕作放棄地など農地のこと、その他お金のことや食品ロスの問題、啓もう活動など、どの班の発表もそれぞれ特色があり同じ内容のものはなかったのにもかかわらず、「お米を食べよう、広めよう」という点がぶれずに考えられており、素晴らしい発表ばかりでした。

生徒に発表していただいた問題以外にも、農薬の問題、機械を動かす燃料の問題、輸送の問題、今現在高騰しているお米について、どうやってお米を安定供給すればよいか?政府の備蓄米って何だろう?国が行っているお米の政策はどうなんだろう?など考えることはいっぱいありますし、これからもずっと考えていかなければならない課題です。

それでも米農家がもっと魅力ある夢のある職業になれば、みんなも農家になりたいと思ってもらえると思います。その為にはどうすればよいかを更に踏み込んで考えてもらいたいです。これだけお米について考えてくれた生徒には是非、農家になってもらいたいですし農家の力になる職業、例えば発表にもあったロボット開発など、そういう道も併せて目指すなど、生徒自身が提案してくれたことを実現できる大人になって、これからも「持続可能な米づくり」に携わってほしいと思います。